3 裁判員制度実施前夜の危惧

裁判官は被害者の反応に敏感になり、検察官は被害者の意向を後ろ盾に強弁し、弁護士の発言は萎縮する。傍聴席には遺影が掲げられ、最後には被害者遺族の意見陳述。ときに愁嘆場が演じられることもある。これに裁判員が加わったら・・・。刑事裁判の情緒化がさらに進むのではないかと心配された。

司法制度改革の中で裁判員制度の導入が決定し、2004年、『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』(2004年5月21日、平成16年法律第63号)が成立した。5年後の2009年5月21日、同法は施行され、8月には東京地裁で初の公判が行われた。2009年内に138件(被告人142人)の裁判が行われた。

対象事件は、法定刑に死刑または無期懲役・禁錮がある事件(同法2条1号)あるいは故意の犯罪で被害者が死亡している事件(同条2号事件)である。1号事件の典型は強盗致死、2号事件の典型は危険運転致死や保護責任者遺棄致死である。

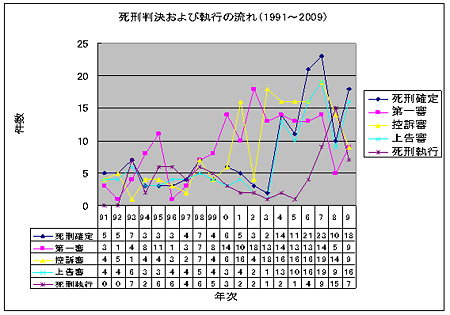

最高裁は、裁判員裁判実施を前に「量刑検索システム」を開発した。何故か、データは2008年4月以降に限定された。1991年から2009年までの確定死刑判決は年平均7.9件である。ところが、2004年以降はその倍の平均16件であった。裁判官に前例を示されれば、素人は反論しにくくなると考えたのであろう。

【図2】死刑判決および執行の流れ(1991〜2009年)〔再録〕

この間の死刑判決を審級別に見ていくと、地裁では2000〜07年の平均が13.6件、高裁では1年後の2001〜08年の平均が14.9件、最高裁では2004年以降09年までが13.8件である。これを「殺人狂時代」と呼ぶことにしよう。この時代の死刑判決は、地裁・高裁がそれぞれ約100件。近年、被告人の上訴取下げて下級審で死刑が確定する事案が見受けられるとはいえ、ほとんどの事件は最高裁まで行くので、現在、最高裁には大量死刑時代の事件が約20件係属していると推定される。

4 厳罰主義の終焉?〜検察官の自己抑制〜

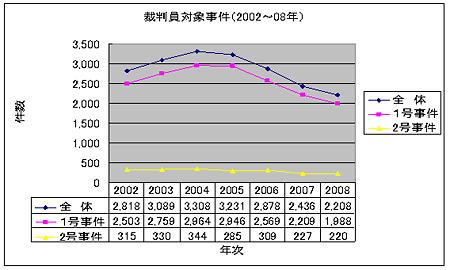

裁判員裁判対象事件が増加するのではないかとの予想は見事に外れた。

たしかに、裁判員裁判の導入が議論されていた2002年と04年とを比較すると対象事件は500件程度増えている。ところが、05年に入ると減少しはじめ、08年には04年より1000件以上減少した。予想外であった。

【図3】実施前の裁判員対象事件の推移(2002〜08年)

2009年5月から裁判員裁判がはじまった。2010年3月末現在、1662件の事件が起訴され、420件(424人)の判決が言渡されているが、死刑が言渡された例はない。

2010年3月2日、鳥取地裁は、強盗殺人等で2人を殺害した、いわゆる「米子強殺事件」で無期懲役を言渡した。判決に先立ち、検察官は、無期懲役を求刑していたが、論告では、敢えて「永山基準」に言及し、被害者数だけでなく、動機や遺族の被害感情などを考慮し、死刑求刑を見送る理由を述べる異例の論告を行った。なお、裁判員選任の過程では死刑制度反対を理由に辞退を申し出た候補者もいたという。

裁判員裁判は捜査段階から弁護人が付き、起訴後は公判前審理手続で争点が整理される。被疑者国選弁護や証拠開示の制度が導入されたことによって、本当の意味で、弁護人の力量が問われることになる。

従来、刑の量定は、法律家仲間の阿吽(あうん)の呼吸、すなわち「量刑相場」によって決まっていた。検察官は、過去の類似事例と検察の方針にしたがって求刑し、その8割程度の判決が言渡される。相場を下回れば、上級庁の意見を聞いて上訴するか否かを決める。

死刑事件は職業裁判官ですら判断に悩む。新「量刑相場」は死刑の適用範囲をますます広げることになった。裁判員には、明確な基準のない死刑事例が示される。判断基準は、裁判官と裁判員の心の中にあることになってしまう。煩悶はより深まる。

5 精密司法から核心司法へ〜求刑相場の逓減〜

2000年から8年間、日本の刑事司法は異常な動きを示した。司法官僚は、素人が裁判に口出しをすることに嫌悪感を示し、司法は厳正で、確固たる法秩序が存在するということを示すため、大衆迎合的な厳罰化を進めたといえるだろう。しかし、09年頃から、手間のかかる裁判員制度の運用を意識した現実主義的運用が優勢になった。いまのところ検察官は、重罪による起訴と重い求刑を控えている。

かつて、日本の刑事裁判は、検察官が警察の捜査記録を反論の余地のないように巧妙に組み立て、できるだけ重い犯罪で起訴し、重い刑罰を求刑し、裁判官にこれを認めさせることを功名とする「精密司法」であるといわれた。しかし、いまや刑事裁判は法律の素人にも分かるような裁判、一般市民が理解し、共感できるような「核心司法」に向かおうとしている。

もはや法曹仲間だけに通用する暗黙の「量刑相場」は通用しない。値切りも、掛け値もない。検察官の求刑が「控えめ」に見えるのは、これまでの求刑が「冒険主義的」だったからだろう。裁判は本音の勝負になった。

むすびに代えて

〜わたしたちは何をなすべきか?(厳罰主義の終焉)〜

日本政府は、死刑の判決や執行を減らしているという実績をつくり、その意志を国際的にアピールすべきである。死刑についての情報公開や透明性の改善に努力すべきである。そして、現在の絞首という執行方法が、いまの日本の人権水準からすれば、残虐で異常であることを認めるべきである。

たしかに、1990年代後半から、日本の刑事司法は、厳罰化への対応に追われた。しかし、統計は、厳罰主義からの転換をはじめている。いまこそ日本政府は、大量死刑時代の過ちを認め、これを改める施策をすみやかに講じるべきである。現行法でも、再審や恩赦、仮釈放など、利用可能な法制度は揃っている。しかし、もっとも有用な政策は、議会のよる立法である。

かつて佐伯千仭先生はおっしゃった。「日本の司法官僚は、有罪や刑罰を重くするときには市民を使うが、無罪や刑罰を軽くするときには市民の声を聞かない」。こんどこそ、わたしたち市民の手で政策を決めようではないか。

(完)

プロローグ(下記に再録)は、イギリス国教会の牧師ベイルビー・ポーテューズ(Beilby Porteus:1731-1809)の言葉である。喜劇王チャールズ・チャップリン(Charles Chaplin: 1889〜1977)が、1947年の作品「殺人狂時代(Monsieur Verdoux)」で主人公に語らせた台詞として有名になった。

プロローグ(再録)

「一人の殺害は犯罪者を生み、百万の殺害は英雄を生む。数が殺人を神聖化する。

"One murder makes a villain; millions a hero. Numbers sanctify"」。

ベイルビー・ポーテューズ* |